“Una imaginación radical afro sería capaz de crear una idea de liberación para todos, para la humanidad y para la reconstrucción de las relaciones sociales”.

Robin Kelley

El cuerpo, más que un presupuesto biológico o un destino, es una construcción política, una saga histórica, una formación social, un imperativo, una ficción. Y, por supuesto, un archivo de todas las disputas que suceden sobre él. Reunimos en esta ocasión a bravas exploradoras del continente siempre por conquistar del cuerpo. El suyo está atravesado por unas marcas específicas: ser mujeres, afrodescendientes, latinoamericanas. Artistas que entienden el cuerpo como el lugar de las preguntas fundamentales. En sus trabajos, bucean en la profundidad de la memoria, en las complejidades de la identidad, en la violencia del racismo, en el poder de las imágenes, en las tramas del género, en la fuerza emancipadora del mito y en la conexión vital con su presente.

En 2006, la exposición “Viaje sin mapa”, realizada por Mercedes Angola y Raúl Cristancho, se propuso rastrear a los artistas contemporáneos que estaban abordando la imagen afro desde una posición política en Colombia. Era la primera vez que se hacía esta indagación. Por eso sus curadores declararon que no había un mapa previo que orientara sus pesquisas. Han pasado ya casi dos décadas desde esta propuesta pionera en la que participó Liliana Angulo, una artista que recién empezaba su camino. Durante los siguientes años, ella terminaría por convertirse en la capitana de esta expedición y en su máximo referente. Hoy es una de las invitadas a esta exposición que sigue los pasos de aquella excursión solo que, a diferencia de ese viaje emprendido sin mapa, ahora se cuenta con la cartografía y las preguntas que entonces se esbozaron. Esta vez la curaduría se centra, además, en las artistas mujeres, teniendo en cuenta el enfoque afro-feminista de la interseccionalidad de género y raza que hace muy particular su mirada. Ellas son las cartógrafas de un nuevo territorio corporal, visual y político.

Angulo dialoga aquí con jóvenes artistas que retoman muchas de sus inquietudes iniciales como la identidad, la mirada racializada, la exclusión, la autorrepresentación, la canibalización de los estereotipos, la objetualización de los cuerpos, la exotización. Sin embargo, estas artistas se están atreviendo también a otras latitudes como el ciberespacio, la publicidad, la magia, la herbolaria, los lenguajes urbanos. También están probando otros tonos. Se entremezclan así en la exposición los gritos y reclamos de una imagen explícitamente política con los no menos potentes susurros y secretos del mito, el rito, la poesía; la estridente inmersión en la virtualidad con la exploración silenciosa de los archivos coloniales y fotográficos, las miradas reflexivas con las carcajadas insolentes. También las perspectivas de sus diferentes puntos de partida: Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá, los cuales implican diversos contextos y ofrecen diferentes tensiones.

Esta mirada local se expande a otras orillas de la diáspora con la invitación a creadoras de Cuba y Panamá, referentes de las trashumancias contemporáneas latinoamericanas. Ellas hacen parte de ese gran Caribe, ese Atlántico negro del que habla Paul Gilroy: espacio fluido, donde las matrices africanas se infiltraron; territorio liminal que desafía fronteras nacionales; nicho cultural, micro político, vivo y móvil.

Como artistas caníbales, todas ellas cuestionan la mirada racializada, generizada y estereotipada en sus particulares reescrituras del cuerpo. Porque si éste es el lugar del control, también es la ocasión de la más radical de las subversiones.

PRINCIPIO Y FIN

Hay dos cuerpos míticos que demarcan el posible mapa que traza esta muestra, ubicados al principio y al fin. El primero es el de una gran figura femenina arquetípica, que se instala en el fondo de la memoria personal y colectiva de varias de las artistas participantes. Es la bisabuela de Barbados evocada por Giana De Dier en collages donde se pregunta por las fuerzas que la llevaron a viajar a lo desconocido. Es la serena abuela retratada por Astrid González, mirando de frente el pasado y el presente. Es la madre que le enseñó la tradición de las artes adivinatorias y una manera de estar en la vida a María Méndez. Ellas recuerdan El árbol de la vida de María Magdalena Campos-Pons, artista cubana residente en Estados Unidos, que se instala como ancla para una historia flotante, no escrita, de migraciones, éxodos, pérdidas, fragmentos, resistencias. En aquel árbol, el lugar del tronco es ocupado por una mujer-madre que anuda y sostiene en su centro un territorio expandido, trenzado y orgánico sobre las grietas de los continentes y las partidas.

De otro lado, está el mito contemporáneo que emerge del video Resistencia de Susana Pilar Delahante, también cubana, también migrante. En este performance, ella se enfrenta a un viento cada vez más fuerte que no se sabe de dónde viene. Su lucha sucede en medio de la nada, en un espacio vacío, con unas líneas de fuga al infinito. La artista asume esta perturbadora presencia invisible en su soledad y despojo, resistiendo únicamente con la fuerza de su cuerpo de mujer. Es ella la única coordenada, el único principio, el único fin. Frente a ese viento perturbador del desarraigo, su cuerpo es la única raíz.

Podemos pensar en Delahante como en esa mujer afro contemporánea, urbana, empoderada, ocupando la otra posición del péndulo de la mujer mítica de González, De Dier, Méndez o Campos-Fons. Como si en ese mito de origen, en ese territorio ancestral, en esa cultura afirmada, encontrará las fuerzas para no doblegarse, al igual que las otras artistas de la muestra.

CANIBALIZAR LAS IMÁGENES

“Construir imágenes que, además de la lucha contra el racismo, cuestionen las mismas formas de representación”.

Pratibha Parmar

Los ojos no están limpios. Siglos de imágenes sobrevuelan. Imágenes hechas, enquistadas, que atacan cuando se quiere producir alguna nueva. ¿Cómo mencionar los cuerpos afro? ¿Cómo lidiar con el alud de representaciones racistas que se han producido y se siguen produciendo, circulando y organizando el mundo, sus categorías y percepciones? ¿Cómo hacer sentido en esta iconosfera densa, tóxica, tiránica? ¿Cómo articularse en una constelación visual donde solo se ocupa el lugar del otro, lo exótico, lo marginal, la no-persona, sin reproducir estas desviaciones? ¿Cómo enfrentar los puntos ciegos de las representaciones? ¿Cómo llevar a la imagen las batallas simbólicas que han tenido lugar sobre los cuerpos?

Ser una artista afro que asume una posición política sobre la autorrepresentación tiene que ver con estos problemas. Debe enfrentarse, en primera instancia, con ese espejo que no refleja, con esas formas fijas en las que no se cabe. Con esa historia de las imágenes, del arte a la publicidad y los memes, que en sí misma es un despojo. Por esto, en muchos casos, la primera acción suele ser intentar quebrar ese espejo, punzar esos agujeros donde no es posible el reflejo, donde lo único que podría suceder sería la propia desaparición. Como si más que crear imágenes, hubiera la necesidad apremiante de liberarse de ellas.

La serie Negra Menta de Liliana Angulo, ya un clásico de nuestro arte contemporáneo, es de las primeras en el país en deshojar conscientemente una imagen cargada de discursos racistas. Se ocupa entonces de la caricatura “Nieves” realizada por Consuelo Lago, una mujer blanca de Cali que lleva varias décadas usándola como pantalla para decir lo que cierto sector de la sociedad piensa. En una exploración objetual, gestual y visual, Angulo enfrenta a su protagonista, maquillada con la piel más oscura y el pelo más rizado, con la imagen de una “negrita” (así la ha descrito Lago). Sin embargo, a diferencia de la caricatura, en estas fotografías la mujer afro no está siendo mirada de afuera, sino que es ella quien se mira a sí misma, tomando conciencia de su cuerpo, sus límites, sus deseos.

Más de dos décadas después, una verdadera furia iconoclasta es desatada por dos artistas caleñas Laura Campaz y Carmenza Banguera, quienes continúan en un tono mayor aquella impugnación de los estereotipos sobre lo afro inaugurada por Angulo. Los coleccionan en una especie de taxonomía anómala, los yuxtaponen, interrogan, deconstruyen. Y, después, se los comen como caníbales. Los dejan en los huesos para evidenciar el miedo, la ansiedad, la fantasía y la violencia de los que están hechos.

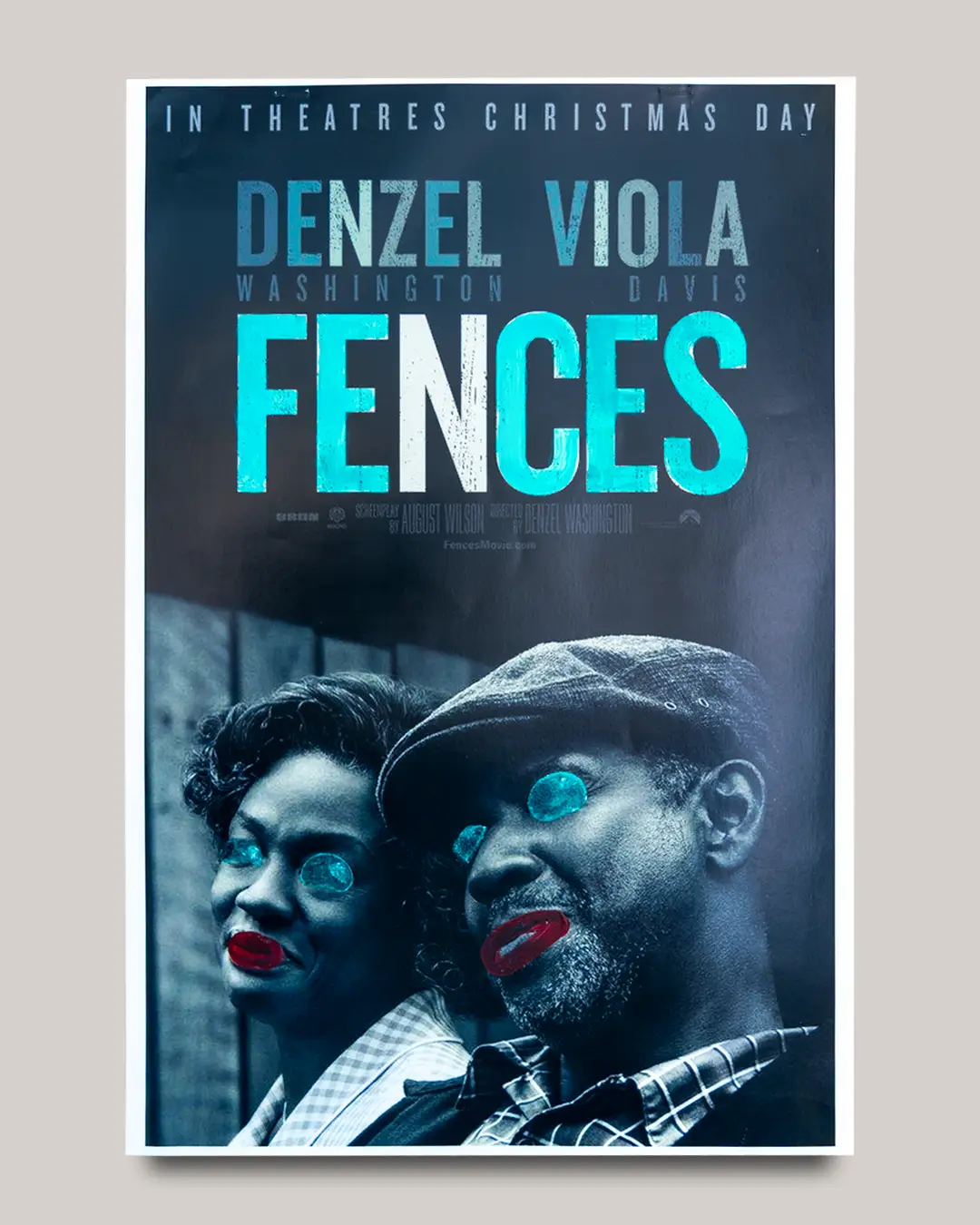

Carmen Banguera explora con un afilado bisturí los procesos de exotización y la mal entendida inclusión en un proyecto que titula “La culpa no cambia el pasado ni el exotismo resuelve el futuro”. Reproduce entonces algunos carteles de películas donde sus protagonistas se convierten literalmente en “Hombres de chocolate”, llevando al absurdo esta delirante metáfora. Lo que nos está mostrando en estas reproducciones no son unas personas, sino los hábitos racistas y normalizados de una mirada que deja por fuera precisamente a las personas. Está apuntando al cliché que deshumaniza, devalúa, agrede, así se produzca con una sonrisa bien pensante. En este mismo sentido, su serie “Mercadoblacknia” ataca la inclusión de la identidad negra en el abanico del consumo. Allí se vende el color de piel o los cabellos que de ser la marca de la esclavitud y después el estandarte de la resistencia han pasado a ser accesorios, disfraces, adornos-, con altos réditos en la bolsa de valores.

Laura Campaz, por su parte, emprende una profusa cacería de las imágenes racistas de internet. Ya no son las del arte canónico momificadas en un museo, sino aquellas devaluadas, irresponsables, anónimas, múltiples, diseminadas, volátiles e insistente de la virtualidad. Imágenes que por su misma condición ubicua y desbordada son todavía más poderosas. Con la perspectiva de la ciberetnografía, las colecciona para interrogarlas a través de alteraciones digitales. A veces ellas perpetúan los hábitos del pensamiento racista, otras se levantan contra él. Con estas estrategias, crea collages compuestos de múltiples capas. Hunde el dedo en ellas, llega a su origen, las explota, les quieta el polvo, cuestiona la verdad que traen, vuelve a encender su fuego como lo pedía Didi Huberman. Entonces entendemos que ese archivo no está muerto ni neutralizado, que no pertenece al pasado, que es una bestia que todavía muerde. Los collages de Campaz también lo hacen.

Angulo, Campaz y Banguera no tratan tanto de incluir a los olvidados por la narrativa hegemónica, sino más bien de dinamitar el corazón de esa narrativa. Su conversación es sobre la visibilidad en una escena que la niega y con la que siempre se debe forcejear. Como precisamente puede hacerlo el arte, un protagonista poderoso de la guerra de las imágenes.

DECOLONIZAR LAS CABEZAS

“Creo en la comunión de las trenzas, la resurrección del cuero cabelludo y la vida eterna guardada en las leyendas de nuestros turbantes”.

Yolanda Arroyo

El pelo afro no es un asunto meramente estético, aunque haya sido la ocasión de una energía creativa sin parangón. Está sobrecargado de símbolos. Ancestralmente ha sido el lugar de la expresión y apropiación del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, la historia lo convertiría en el signo por excelencia de la esclavitud y, posteriormente, en el objeto encarnizado de la mirada racista. “El pelo malo” repudiado y percibido como lo intolerable, se convirtió también en el pecado de origen. Había que borrar estas plantas vivas sobre las cabezas.

No casualmente, la toma de conciencia de esta violencia lo llevo a ser el estandarte de la resistencia. Entonces los peinados devinieron “una respuesta estilística a un problema político” como ha dicho Kobena Mercer. Zona altamente explosiva: sobre cada cabeza, todavía hoy, tiene lugar una guerra. Dejar de esconderlo, nombrarlo, ponerlo en el primer plano, no es un asunto menor. Si en la Colonia americana, las personas esclavizadas escribían con trenzas y nudos en las cabezas de las mujeres las rutas secretas de huida, en la contemporaneidad lo siguen haciendo. Para la muestra, estas construcciones capilares asertivas, parlantes, realizadas por las artistas de la exposición que abren horizontes.

La poeta estadounidense Cheryl Clarke ha dicho: “el pelo es una narrativa”. Aquí tenemos varias. Con ellas se quiso proponer un coro colectivo. Porque el pelo es un lugar para echar cuentos, para murmurar conjuros antiguos, pero también para murmurar un enérgico poema nuevo. Es el templo donde se escucha el eco del inicio de los tiempos africanos, las pisadas frenéticas del túnel de escape colonial, el hilo perdido de la historia. Hoy es una trinchera para resistir, un dedo para advertir, pero también la ostentación de las formas, el desborde de las normas blancas, el despliegue de una feminidad negada.

Liliana Angulo ha seguido la ruta del pelo a lo largo de buena parte de la diáspora afro en América, de Quibdó a San Andrés, de Chicago a Brasilia, de La Habana a Santiago, entre muchas estaciones, recuperando en eventos colectivos de peinados una técnica que conecta el pasado con el presente y construye otros territorios, más allá de las habituales fronteras políticas. Lo que su trabajo valora no es solo la increíble explosión plástica de estos peinados, sino la acción misma de mujeres peinándose unas a las otras. Alrededor de esta práctica cultural, ellas han creado espacios de memorias, encuentros y conversaciones que se despliegan como un archivo vivo y colectivo, en constante transformación.

Laura Campaz ha abstraído el diseño de las cabezas para comprender sus líneas, sus ritmos autónomos y su estética libre. Las ha transmutado en tejidos textiles, dándole énfasis al pensamiento visual de su diseño, pero también insistiendo en la unión, la transmisión, los anudamientos, en un fuerte sentido político. Nos recuerda también con su fotografía intervenida que lo que se trenza no son solo hebras de cabellos, sino generaciones, comunidades, resistencias. Que en cada peinado afro está la nemotecnia de la supervivencia.

Los collages de la panameña Giana De Dier no buscan emular el pasado como la historia dice que fue, sino fabular cómo podría haber sido. La artista manipula fotografías del siglo XIX, las corta, las rasga, las rompe. Y luego las recompone, siguiendo el llamado de la poesía y la intuición. Sus composiciones le sirven para imaginar la experiencia no contada de las mujeres afrocaribeñas migrantes, sus contextos perdidos, sus motivaciones ignoradas, sus experiencias borradas. En esta aventura, el lienzo de sus cabezas y el dibujo de sus cabellos han sido fundamentales. Sin embargo, a De Dier no le bastan los peinados de los archivos, sino que con sus tijeras ficciona otros. Así, se convierte ella misma en una peinadora contemporánea que cuenta relatos de dignidad, feminidad y poder, silenciadas y posibles.

En estos trabajos, el cuero cabelludo ha resucitado de entre los muertos para habitar gozosamente entre las vivas en una declaración de comunión, resistencia y esplendor. Cabellos-tiempo, cabellos-viajes, cabellos-comunidad.

CUERPOS BRUJOS

“Recordar en el presente, gestos entendidos históricamente como subversivos y radicales” Fabiana Lopes

La memoria afro no solo reposa en los archivos oficiales, los documentos y los discursos del poder que modelaron la historia. Hay otro archivo en el cuerpo, los gestos, las prácticas, los movimientos cotidianos, que no se perdió ni siquiera cuando se perdió todo. Es un archivo silencioso, impalpable, invisible. Astrid González y María Méndez han buceado en él, buscando desbloquear los problemas de la autorrepresentación. Se han dirigido al pensamiento mágico, ese espacio mítico que siempre ha ofrecido refugio y resistencia. Van allí, no tanto para levantarse contra las imágenes gastadas, sino para invocar la matriz ancestral que pueda conducir a otros futuros y florecimientos.

González -quien nació en Medellín y no creció en ese entorno- escarba las memorias extraviadas de la intrincada selva chocoana a orillas del río Atrato. Allí escucha a la suelda con suelda, al matarratón, al prontoalivio, plantas medicinales que sólo pueden ser activadas por la palabra precisa de zánganos, chinangos y curanderas. Se introduce sutilmente en esa manigua de ramas y símbolos para tantear la potencia de los secretos. Estos son oraciones hechas de plegarias católicas y conjuros africanos que no se pueden pronunciar en voz alta. La artista no busca su registro documental y antropológico, sino evocar desde la poesía una práctica cultural y una vivencia no occidental del cuerpo. Por eso, no enciende la luz para revelar el misterio, sino que prefiere la mirada oblicua que resguarda, sugiere, provoca. Y lo que encuentra es que esta práctica, más que un asunto de medicina, es el Gran Secreto alrededor del cual sobrevive y se teje una comunidad. El retrato de su abuela bendice el proyecto con las huellas de la historia colectiva y familiar surcando la dignidad de su rostro, donde se deposita la saga de resistencia y afirmación del Pacífico chocoano.

María Méndez, por su parte, se ha alimentado de otro mar y otras circunstancias: las del Caribe. Su contexto es Cartagena, ese puerto negrero donde también tuvo lugar el misterio, solo que en el escenario de la metrópoli y los poderes centrales del imperio español. Allí estuvo la sede de la Inquisición en la Nueva Granada y en ella reposan los archivos oficiales de la brujería. La propuesta de Méndez cruza dos memorias. Por un lado, la escrita de los documentos del Palacio de la Inquisición, con sus edictos y condenas. Y, por el otro, la clandestina que se diseminó en las prácticas populares de la adivinación de las manos y la lectura del guarrú del café, saberes que ella misma aprendió de su abuela y transmutó en su práctica artística.

Para hablar de estos cruces de mundos, Méndez reproduce sobre velos translúcidos algunos fragmentos de los documentos coloniales donde se condena a una bruja homónima, una tal María Méndez, negra horra, del siglo XVII. Y a esta rígida escritura del poder, le superpone las expresivas manchas de café resultantes de su propia práctica adivinatoria. Cuando cuelga estos velos del techo son agitados por los huracanes de la historia y los vientos de su mirada crítica. El archivo sale entonces de su oscuro refugio para enfrentarse a las preguntas del presente. En otras ocasiones, la artista se envuelve con estos velos, produciendo un autorretrato donde el discurso colonial borra su rostro y aprisiona su cuerpo. Sin embargo, éste es un discurso ya desactivado por el poder de la magia del guarrú del café. Entonces, como si saliera de un capullo-cárcel, saca sus brazos poderosamente y se para sobre sus piernas abiertas en un gesto pagano y fundador. En esta provocadora imagen, la María Méndez artista se hace una con la María Méndez esclava que descubrió en los archivos, quien ahora tiene en su cuerpo contemporáneo una segunda oportunidad sobre la tierra.

Instituciones hegemónicas y magia africana, palabras católicas y conjuros paganos, letras y arquetipos, historia pública y prácticas clandestinas, archivo y ficción, ciencia occidental y plantas medicinales, rituales ancestrales y performances contemporáneos, son el alimento de González y Méndez, mujeres, artistas y sacerdotisas de nuestros tiempos.